初心如磐使命在肩(初心如磐使命在肩美篇)

商界传奇人物牟其中9月27日出狱,他走出服刑了16年的湖北洪山监狱,这个曾经的中国首富有太多故事。

有人评价,他是一个把口号喊遍中国的富豪,一个曾同时肩负中国“首富”和“首骗”两个名号的备受争议的人物。300元钱起家,办了三件大事:飞机易货、卫星发射、开发满洲里。因南德集团信用证诈骗案入狱,2000年被判无期徒刑,后因表现好,改为有期徒刑18年。

民间津津乐道的是小姨子对他数十年如一日的坚守奔走;脑洞史上忘不了他当初计划在喜马拉雅山炸开一个缺口,让印度洋的暖风涌到中国,把青藏高原变成良田;商业史上,作为南德集团的前董事长,冯仑、王功权和潘石屹等知名企业家作为牟其中的下属,都曾出自南德集团。

关于他本人,据八妹的读者朋友透露,以前洪山监狱的朋友,喝酒聊天说牟其中在洪山监狱里的情况,可以自由看书,阅读报纸,上网,用手机,最神奇的是他思维非常活跃,一般狱警跟他说话,都被说得一愣一愣的。他做思想工作能力太强,一般狱警,甚至监狱长都被他的说服力折服,一般不跟他讲道理。

今天,就来分享这位,连王石,冯仑说起都感慨不已的前“首富”。

文:封面新闻记者 王国平

来源:封面新闻 (ID:theccovercn )

湖北洪山监狱,牟其中已在此待了16年了。9月27日,他出狱了。

狱中的牟其中,曾经标志性的大背头变成了板寸平头,但说话的语气依然中气十足,逻辑依然清晰。只是在起身离开的背影中,已能看出有些蹒跚的身体。

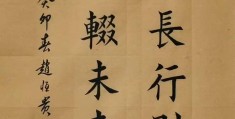

当年,牟其中在南德集团内部会议上讲话。

1993年6月20日 牟其中(左一)在成都。

已经76岁的牟其中,曾是中国第一代民营企业家,曾因罐头换飞机、卫星发射、开发满洲里等一系列手笔,名动天下。

封面新闻记者专访牟其中唯一指定代理人夏宗伟,通过她来讲述牟其中的这些年。

1994年2月20日 夏宗伟在美国纽约。

狱中生活

在洪山监狱,牟其中已在此服刑16年(无期徒刑,羁押期间的时间不计在内)。在狱中,他坚持做三件事:锻炼、写作和思考。

夏宗伟说,牟其中的作息非常规律:上午阅读、写作3个半小时,午睡一小时,下午继续阅读、写作,每天坚持锻炼。晚上看《新闻联播》,在监区允许时,还会看中央一套8点档的两集电视剧。

因为年纪较大,又患过病,狱方每天给牟其中测两次血压,一周测两次血糖,3个月去监狱医院全面检查一次身体。

刚入狱时,牟其中刚过60岁。为了消遣,他会去做些拔草的工作。按照规定,上了年纪的犯人不用参加劳动,现在牟其中没有工作任务,锻炼是他在狱中最主要的“体力活动”。

最初,牟其中每天会用50分钟来锻炼身体,主要爬楼梯,每天上下十几层,甚至还坚持洗冷水澡。

后来有人告诉他,爬楼梯对膝盖损伤大。此后,牟其中变换了锻炼方式。

“现在,他的锻炼方式是在地上爬,每天会爬上一二十分钟,”夏宗伟说,因为在地上爬的时候会磨到手,牟其中还专门让她买了几副手套,戴着爬。

在创业时就十分注重保健的牟其中认为,通过这种爬行的锻炼方式,对治疗颈椎、腰椎病有很好的效果。

“他是一个很理性的人,他常说,如果自己连健康都不能保证,就没有办法做后边的事情,”夏宗伟说,“老牟提的口号是,再干二十年,轻松过百岁。”

除了在锻炼,牟其中其他的时间都花在学习和思考上。

他获取外界信息的渠道基本都通过《人民日报》以及一些《文摘》类报刊,每晚必看《新闻联播》,此外还有监狱图书馆内一些关于法律、政策类书籍,牟其中读的最多的书是《资本论》。

“他自己定了10几份报纸。”夏宗伟说,牟其中会把有价值的内容分门别类,逐条摘抄、记录,每天坚持写三五千字阅读心得和分析文章。

现在牟其中的笔记本,摞起来已有数米高,字数达数百万。

通过这些渠道,牟其中始终保持着对外界的关注,特别有关司法改革和经济领域改革,是他重点关注的方向。前者跟他所处环境相关,后者则是他长久关切的事。

1994年4月10日 牟其中在美国时任审计署署长莫天成的陪同下参观白宫并于国会山前的留影。

虽然从1999年开始,牟其中就与外界隔绝,但看得出来他对中国经济领域发展的新趋势和新动态很了解。

“互联网+”、“创业”、“创客”,牟其中都进行了关注。夏宗伟也说,只有在现在这种环境下,牟其中才有足够的时间去静下心来去梳理自己这么多年来的经验和思考结果。

在一份牟其中给夏宗伟的手稿上,上面有反复修改的痕迹,多达96页。

夏宗伟说,牟其中非常关注外界的变化,常年写作,阐述他的商业理念。他最潜心研究的,还是市场经济、智慧文明、生产方式等。

1993年5月 牟其中考察满洲里国门。

曾与死神擦肩

在探视时,牟其中常对夏宗伟说,他对自己的身体情况很自信。

一方面这是他自己的自信,另一方面其实也是牟其中在给夏宗伟信心,让她减少担忧。

虽然在狱中他会通过锻炼和思考的方式,有意识的训练反应速度,但不管如何都无法掩饰76岁的客观事实。

这么多年的探视,牟其中身体上每一点变化,都逃不过夏宗伟的眼睛。

特别是近年来,探视结束时,牟其中起身往回走,夏宗伟能看出他身体的平衡性会有些问题,走路稍微有些左右摇摆。

牟其中身体上的变化源于6年前的一次生病。

自1999年被捕后,牟其中拒绝保外就医。2010年7月,夏宗伟给他写了一封信,在信中劝牟其中能接受保外就医。

“写这封信思考了很长时间,现在看来,在当时甚至是有些残酷的,但对那一刻来讲,我也是真的没有别的办法了。”夏宗伟说,当时法律人士对她说,老牟在里边十多年,根据相关规定、身体情况、年龄,够假释的条件了。

夏宗伟考虑,牟其中确实年纪大了,保重身体要紧,如果能争取假释早点出来,“从当时所处的状况来讲,我觉得也在理。”

夏宗伟在信中说:“在监狱荒废这十多年,就为了可能或根本不可能的那一张纸,值吗?这段时间,我很苦闷,苦闷于想不到一个好办法来解决眼前的困境,也没有了方向。索性,我什么都不去想了。想一想,与其我去求这个,求那个,都不如求你自己端正想法,放下,其实也是一种解脱。”

在夏宗伟的劝说下,牟其中终于提笔。他一共写了三稿。

1992年前后 牟其中在南德集团办公室。

“70岁的牟其中,突发脑溢血,在医院住了两个星期。”夏宗伟说“老牟被关押这么多年,终于认罪了,结果却是这样。”

夏宗伟说,当时监狱还是相当重视的,里面的医院条件不具备,就连夜紧急送到外面的大医院检查、治疗,最终算是控制住了病情。通常情况,按照有关规定,这种情况是可以急保的,也就是紧急保外就医,就是先予保外进行治疗,同时办理有关手续。但有关方面为了稳妥,还是按一般程序进行保外就医的各项程序。

在外面的医院治疗期间,狱方给牟其中使用的是化名。

夏宗伟说,她曾咨询过医生,类似牟其中这种病况一般要住院一个月,通过输液治疗疏通血管、化血栓,之后还要再吃药康复治疗几个月。

“因为当时马上就到国庆节,牟其中在医院住了两个星期后被收监了。”事后,牟其中向夏宗伟描述了回监后的情况,因为自己不能动,吃喝拉撒都由几个年轻犯人来照顾。

这次生病对牟其中打击很大,他也一度担心自己不能再站起来。当时狱医跟牟其中说,中风这种病,如果头三个月恢复不了,就很难再站起来了。

“听了医生的说法,他就有点害怕。为了尽快恢复,他在有限的帮助下,完全靠自己,一点点挪动,一点点恢复。”

说起牟其中这一段经历,夏宗伟一直在叹息,“说起来吧也挺可怜的,一个老头,在那种情况下,能怎么办啊。”后来,监狱写的材料交上去后,按照程序有关部门对牟其中的情况进行核查。

“走程序,大概过了大半年。半年后再来复查老牟身体时,各项指标又恢复到好一些的状态了。相关部门认为,牟其中身体已恢复,就不用保外了,”夏宗伟说。

1994年4月11日 牟其中在美国时任审计署署长莫天成的陪同下参观白宫后于白宫新闻中心留影。

大病过后,夏宗伟发现牟其中的腿脚有些不灵便。

探视结束目送牟其中离开的距离也只有10多米,看着背影,夏宗伟发现他身体的平衡性不像原来那么好。

不过,牟其中坚持对夏宗伟说,自己没留下什么后遗症,相反他“觉得自己状态越来越好。”

夏宗伟说,牟其中在狱中基本用药都能保证,都是由她买了亲自送过去或寄过去的。随着年月的增加他也调整了心态,相比周围的人,心气会好些,可能他自己也觉得状态会好一些。

这次大病后,没能获准保外,但按照程序,给牟其中进行了一次减刑,“9个月,不到一年。”夏宗伟说。

延伸阅读:《王石曾赴监狱看望牟其中:同病相怜,惺惺相惜》

文:封面新闻记者 王国平

来源:封面新闻 (ID:theccovercn )

作为中国第一代民营企业家,牟其中身上有鲜明的时代特色,非常浓郁的政治情节和英雄气节。

即使是在监狱中,“天下、国家、改革”这些话题,也一直是他思考问题的方向。

2007年,王石曾到狱中探访了牟其中。

2015年12月“万宝之争”刚刚发酵时,王石接受媒体采访时曾说,看牟其中,首先是因为“同病相怜,惺惺相惜。”

对于这次看望,王石想的比较远。王石说,牟其中还是要出来,出来还是要做事,去看他就是给他一种鼓励。

狱中书简:“让外界知道他想什么”

经营南德的时候,牟其中喜欢把自己称为“儒商”,他不希望别人把他当作一般的商人,而他最大的希望是能将他的经济学理念传扬天下。

当年,牟其中曾在南德办了一份内刊,命名为《南德视界》。创刊时,冯仑曾担任过这份内刊的主编。

在南德集团被解散后,作为当时牟其中的秘书,走出看守所的夏宗伟把《南德视界》以“南德通讯”的方式保持了下来,还建立了专门的南德网站、博客,以便能和同仁、朋友们保持沟通交流。

在“南德通讯”上,一般记录着牟其中的思考、案件进展等消息。夏宗伟会挑选一些发在博客上,同时也会通过邮件发给一些南德旧部以及社会上关心他的人。

对于这些来自牟其中的声音,支持他的人称之为“狱中书简”。

“这些文字和思考,对老牟来说,是他在里面一种调节的方式。”夏宗伟说,“我觉得不管他的想法对还是不对,最重要的是他需要用这种形式保持一种状态。”

对于这种传递信息的形式,夏宗伟考虑的比较长远,把牟其中的想法传递给大家,让外界知道他想什么,还在思考哪些问题,“虽然是单向的交流,但这也是一种跟大家间接沟通的方式。”

今年三四月份,牟其中再次把他在狱中的思考手写成“报告”。按照牟其中的要求,夏宗伟将这些文字录入电脑,打印出来,然后到邮局寄给国家几十个有关部委。

夏宗伟说,牟其中的记忆力、思维能力让人佩服,即使是现在,在探监的时候,牟其中也可临时就某一问题,逻辑清晰的脱口而出。

在原来南德集团员工的描述中,当年公司开大会时,牟其中事先只在纸上写几条提纲,就能一讲几个小时,关键是非常精彩。

牟其中一直希望自己的企业具有内涵,配得上他理想中的“智慧文明时代”的“第四产业”。

2004年,牟其中曾对探视的朋友说:我唯一的遗憾是,被迫终止了“智慧文明时代生产方式”的试验和研究。我已经年过六旬,时间宝贵,但身陷囹圄只能虚度时日。我最大的愿望就是出去后继续自己的试验。我相信自己能够复出。

上世纪90年代,牟其中在《智慧经济南德宣言》中曾写下:“当今时代正是农业时代、工业时代生产力向信息时代生产力大规模转轨的关键时期。”

牟其中把企业分为四类:第一类是卖劳动力,依靠来料加工,类似台湾富士康;第二类是卖产品;第三类是卖标准,比如微软;第四类是他发明的,卖方法。

“以智慧为中心的生产方式,必然取代以资本为中心的生产方式。什么是智慧?是找到解决新问题的方法的能力。”从上世纪90年代就已经提出“智慧经济”这一概念后,如今牟其中依然坚持他的观点。

夏宗伟说,牟其中没有变过,“天下、国家、改革”这些话题,一直是他思考问题的方向。

牟其中对夏宗伟说过,中国第一代民营企业家都是“革命家”,身兼办好企业、创造利润的企业家使命与冲破计划经济体制、建立社会主义市场经济体制的使命。

“双重使命是我国第一代企业家的宿命。”牟其中说。

王石看望牟其中:“同病相怜,惺惺相惜”

在洪山监狱期间,知道牟其中经历的犯人都对他尊敬,称他为“牟老”,甚至还有犯人专门跑来看看“前首富”究竟长什么样。

原“东星集团总裁”兰世立、原“德隆系”掌门人唐万新,都曾先后在洪山监狱服刑,并在狱中和牟其中有过短暂的交集,不过牟其中认为二人太重私利,而不顾公利。

在狱外也有人挂记牟其中。早些年,除了夏宗伟,一些曾经的老部下和企业家也曾探望牟其中,包括王石、冯仑等。兰世立在被捕前也曾探视过牟其中,不想后来竟也到了这里服刑。

2007年,经冯仑牵线,王石到狱中探访了牟其中。冯仑早年曾追随牟其中,此外还有潘石屹、王功权等一批如今知名的企业家和名人早年都出自南德。

2015年12月“万宝之争”刚发酵时,王石接受媒体采访时曾说,看牟其中,首先是因为“同病相怜,惺惺相惜。”

对于这次看望,王石想的比较远。王石说,牟其中还是要出来,出来还是要做事,去看他就是给他一种鼓励。

夏宗伟说,在此之前,王石和牟其中并无直接交往,只有过间接的贸易来往。

当时王石的万科早期做贸易生意,1992年,牟其中与前苏联达成了用中国的轻工产品、罐头食品等1000多个车皮的货物换4架图154客机的协议,在几百车皮罐头食品中就有王石的罐头。此后王石投身房地产后,和南德再无直接交流。“王石去看牟其中,我觉得可能作为企业家都有一些惺惺相惜的这个心态吧。”对于这次探访,夏宗伟给出了和王石一致的说法,“相信王石是怀着真诚想关心老牟的心态去看的。”

论战冯仑:回应冯仑如何进入和离开南德

这次会面后,牟其中给夏宗伟打电话,告诉他这次会面的事情。同时牟其中也写了一封信,让夏宗伟交给冯仑和王石。“我和王石没有直接联系,就给冯仑打了一个电话,约定时间到他那里去。”夏宗伟说,按照与冯仑约好的时间,她由北京的西北角,辗转数趟公交,按时赶到了刚从阜成门搬去大东边的万通中心,去到冯仑的公司,却被前台拦下,冯仑在电话中说“我不在公司,你放前台吧。”

夏宗伟的这次拜访未果,只好将信和两本关于写牟其中的书以及托冯仑转给王石的便条留给了前台转交。但之后,未再收到冯仑的消息。

不久后,冯仑在某杂志发表一篇文章《我所知道的牟其中》。

文中,冯仑回忆了进入南德以及离开南德的一些往事,称“牟其中是被社会长期压在底层的一个角色,其悲剧性在于要用冲撞体制的办法不断证明自己的强大,要翻身。”“每个人做事情总得有道德感,而牟其中给我最大的震撼是一个人可以没有道德感。”

此后,冯仑在《野蛮生长》一书的“企业家”章节中,写了两名企业家,一个是王石,一个是牟其中。

面对冯仑的这篇文章,牟其中在狱中口述由夏宗伟代笔写了一篇《冯仑,你为什么非逼我说?》的回应文章。

牟其中说,骂挨得多了,筋骨也强壮了许多,“是非审之于己,毁誉听之于人,得失安之于数。”

“但是,冯仑这次不同,他文章的要害既不是是非之争、毁誉之辩,也不是得失之论,而是一个有关真伪的道德问题。”牟其中说,“这就触及了他自己在文章中振振有词地说的道德底线。”

在文章中,牟其中就冯仑文章中夸大自己作用等事实,以及冯仑如何进入、离开南德一一进行了回应。

虽然牟其中不同意冯仑的文章,但冯仑有一点评价还是中肯的:最早的一代民营企业当中,牟其中是最有创造力、想象力的。“牟其中是第一代贸易类民营企业中做得最成功的,单笔金额几个亿,没人做得过他。”

冯仑说,牟其中的商业逻辑(发卫星、运作航母、炸喜马拉雅山等)并不是都不成立,但是这个逻辑跟社会制度的变化节奏不够吻合,和体制变革的逻辑是冲突的。也许,再等上十年、二十年,他就会有机会成功了。

发布于 2025-01-26 15:01:14