从哲学角度看待生命和死亡(哲学角度对生命的认识)

“哲学是操练死亡——《斐多》重述 ”

谌洪果

◆◆◆

女士们,先生们,根据柏拉图通过别人的转述而记录下来的《斐多》,我为大家重述苏格拉底在这个世界的最后一天。对于苏格拉底之死,我没有资格提出新的认识,所以,重述是最诚实的态度,也是最能达致正确理解的途径。

苏格拉底被五百人审判团判处死刑时,恰逢雅典人派往德罗斯岛去献祭的船悬挂花环出发。按照规矩,在那艘船返还之前,城邦要保持洁净,不得执行死刑。苏格拉底得以在狱中多活了三十天。期间,他曾与试图帮他越狱的克力同讨论过为什么要遵守死刑判决,不能逃走,主要理由是,人不能违背和城邦签订的契约,更不能违背内外统一的伦理准则。

祭神的船回来了,苏格拉底即将赴死。离世的最后一天,十几个朋友前来告别。苏格拉底让把哭得死去活来的妻儿带走。他坐在床上,用手抚摸松绑后的腿,显得安适自在,开始兴致盎然地谈起死后魂归何处的问题。开宗明义,苏格拉底提出,热爱智慧的哲人,虽然不能主动结束自己的生命(因为生命之主权在神),但对于死亡,当做好准备,当乐观其成。因为,到另一个世界,哲人要么会和最优秀的人在一起,要么会和最美善的神在一起。哲人因而对于死亡充满勇气,对于死后福祉满怀盼望。

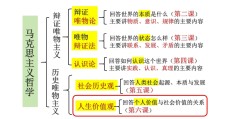

那些致力于哲学的人,其所学的无非就是去死和在死。所谓去死,是让灵魂脱离身体的束缚;所谓在死,是为这目标而进行的修炼状态。换言之,哲人的事业,就是不断地练习和实践死亡。唯有纯粹能抵达纯粹。哲人专注于灵魂的状态,无暇关注肉体的快乐。灵魂只有摆脱感官的干扰,肉体的影响,才可能干净地思考,单纯地凝望对象本身,最终认识纯然一体的实在。人在有生之年,只能尽量超脱于肉身。真正的智慧,死后方能获得,因为直到那时,灵魂才会与肉体彻底分离,清净独处。

因此,爱智慧的人仰慕死亡,再正常不过。一个人临死而惶恐,只能证明他不爱智慧,只爱肉体或名望。世人或许有勇敢或明智的表象,但并非真正如此。他们可以勇敢面对死亡,究其实乃是由于害怕更大的恶事(比如宁愿自己死也不愿杀无辜者);他们可以非常理智,但不过是为了沉醉于更好的快乐(比如为了体格健美而不暴饮暴食)。因害怕而勇敢,为放纵而克制,这种矛盾说明人的不一致。美德与智慧同在,不是用某种程度的痛苦来换取另一种程度的快乐,也无需用某种程度的恐惧来换取另一种程度的平安。一套建立在相对情感价值上的道德只不过是幻觉而已。哲人直奔的是智慧、勇敢、节制和正义本身,故而无需权衡利弊,而是对死亡坦然无惧,油然欢喜。

爱智慧的一个重要特点就是活在语言的逻格斯、理性或道当中。哲人不怕死,因为死后更幸福,这话听起来很干脆,却不那么容易让人信服。所以,接下来,苏格拉底就要接受言辞的审问,并以言辞相辩,与质疑者一道进入理性的迷宫,去证明死后灵魂还继续存在,否则哲人关注灵魂之事就没有意义。

苏格拉底开始其逻辑推演。一切东西都有相反的对立面,而且只能从对立面产生。大从小而来,快从慢而来,弱从强而来,坏从好而来,同理,醒从睡而来,活从死而来。事物唯有彼此相生,方能生生不息。如果事物生成过程不是从对立的一方到另一方,而是一条路走到黑,没有返转,到最后,一切事物都会达到同一状态,根本停止,永恒死寂,入睡的再不醒来,死去的全归于死,那世界早就陷于停滞了。但事实上,世界充满活力,复活确确实实,而死人为什么能复活?不就是灵魂重新与身体联合么?既然活人由死人托生,灵魂必定存在于彼处,如此方能从那里回来,使生命复活。

证明灵魂不灭的另一个理由:学习是回忆的过程。某种东西能被回忆,表名它曾经存在。如果灵魂在投生为人之前并未存在于某处,回忆就不可能了。这也涉及苏格拉底式的诘问法。如果一个人能提出好的、正确的问题,就能促使对方做出好的、正确的回答,也就是能让他回想起某种有恰当把握的知识。回忆说不同于归纳法。一般的认识论认为,我们看到具体的一只只的猫,然后逐渐抽象,归纳得出猫的形象和特征。但在回忆说看来,是先有猫的原型,才有一只只的不完全的猫。具体的事物只是唤醒了我们对该事物本身的记忆,而不是先有具体的事物,我们才慢慢形成这一事物的观念。

我们可以因为看见某人用过的某物,睹物思人,想到那个曾经跟自己交往过的人的形象,这是由此物联想到他物的回忆;我们也可以因为读了一本书的部分内容,似曾相识,得出这本书整体想要说什么,这是由部分认识到全体的回忆;我们还可以因为一块木头和另一块木头看上去一样,而意识到有“相等”这样的东西本身,这是由类似而指向本体的回忆。无论如何,我们都是先有了事物本身的知识。我们看到的相关东西,只是实体本身的摹本而已。先有了“相等”的知识,才会得知相等的物体,这些物体力求类似于“相等”却又不可能成为“相等”。在人们运用感官获取知识之前,这些知识本身早已存在,只不过我们在出世时把它们遗忘了,后来通过使用感官又恢复了部分。学习的过程超越感官,可以获取更多固有的知识。

真善美等等本身的知识,是早已存在,永恒存在,灵魂在获得人形之前,一无挂碍,自体自根,那是学习求之不得的最佳状态,故能与这些纯粹的实体无缝对接,圆融无间。

现在已经证明了人出世前灵魂存在。但人们还是普遍害怕人死魂散。或许,灵魂是由某些元素合成,虽然在进入人体之前就产生,但进入人体后会逐渐消耗,到人死后灵魂即黯然消灭。所以,还必须证明灵魂不仅生前存在,在人死后也照样存在。苏格拉底说,这个问题的答案本来一目了然。正如前面所述,生从死而来,灵魂要进入生命,只能从死亡状态中再生,因此灵魂在死后必定仍然存在。不过,为了消除这种幼稚的恐惧,以为灵魂离开身体就会随风飘散,苏格拉底愿意继续讨论这个问题。

可以把事物分为两类,一类会解体,另一类不会解体。组合的东西易于解体,非组合的东西最不易解体。变化无常的事物由组合而成,毫无变化的事物则不是组合体。世间万物,动物植物有机物无机物,内部活跃,不断变化,因时因地不同;而“存在”本身,如真善美正义智慧仁爱等等,永远如一,卓然自存,超越时空。万物的现象,我们可以用感官知觉;存在的实体,却只能用理性把握。前者是看得见的,后者是看不见的。可见的变动不居,不可见的一以贯之。我们的身体属于可见的部分,灵魂是不可见的部分。灵魂使用身体感官来察知时,就被可见可变的事物操控,不由自主,颠倒错乱。灵魂单独由自身思考直观时,就进入那纯粹、永恒、不朽领域,与那些不变的性质彼此亲近。

在人的一生,灵魂和身体并立一处。按照本性,灵魂如神明,处于统治主宰地位;身体像凡夫,处于服从隶属的地位。灵魂齐一而不可分解,身体多样而日渐衰残。既然灵魂和身体终究分道扬镳,那么灵魂在此生如何看待身体,对于决定永生的幸福,就至关重要。如果灵魂在人活着时但求摆脱身体,爱智求真,练习死的状态,在离开这个世界时,就会走得干净利落,进入一个神圣、不朽、智慧的境界,不受谬误恐惧的支配,不受爱欲邪恶的摆布,永远与完美的神同在;如果灵魂离开身体时拖泥带水,不干不净,纠缠迷恋,以为只有那看得见摸得着的的形体之乐才是真实的,它就会对看不见的世界恐惧、回避,甚至充满敌意。

灵魂被身体拖住了后腿,错把他乡当故乡,本是不可见世界之子,却做可见世界之奴。这种灵魂死后,会在阴间徘徊,保留某些可见部分,因而幽灵般忽隐忽现,对此世心有不甘,直到对有形世界的欲望使它们重新囚禁到一个身体中间。这就是转世。投胎的形象,取决于欲望的不同。贪图饮食放荡不羁者,化身为驴等牲口;不义篡夺和抢劫的人,化身为豺狼和鹰隼。当中那些最明智和最公正的,则会化身为社会性的温顺物种,如蜜蜂、蚂蚁,或人。但这些最幸福的人,也只是依据本性和习惯行事,他们并没有借助哲学和理性,从而无法让灵魂在思考中进入永恒福乐。

爱智者的追求与此不同。他们坚决抵制身体的各种欲望,金钱、享受、名誉,对他们如同浮云。他们深信,哲学有解放和净化作用,是不能抗拒的,因此心向哲学,一切听从哲学。他们也知道,灵魂是身体的囚徒,只能带着脚镣,透过身体的牢笼去探寻真理。一不小心,人就会在愚昧的深渊中翻腾。

好学之人由此设法让灵魂自由,尽力摆脱感官欺骗,能不用感官就不用。他们集中关注内在的自我,只信任自己对实在本身的思维。当一个人沉浸于情欲、恐惧、苦乐的刺激时,不仅是在虚掷生命,而且犯下灵魂的邪恶。灵魂被这些感受所牵引,不由自主相信造成这种情感的对象真实而明确,实际恰恰相反。快乐或痛苦如同铆钉,把灵魂铆到身体上,使灵魂形体化,以为身体说真实的东西就是真实的。卿本佳人,奈何做贼,放着神圣高贵的愉悦不要,却与身体的放纵堕落同流合污,此乃人生最大的悲哀也。所以,爱智者的灵魂当遵从理性,沉思真实,不理睬熙熙攘攘的意见,而以纯一的真理作为唯一的营养和人生的准则。

苏格拉底的有力论辩,令众人沉默许久,不料,两位好疑者卷土重来。他们分别提出两种反例。一是竖琴与和声的类比。和声是不可见的,无形体的,美而神圣的,而竖琴是有形体的、组合的、会朽坏的。一旦打碎了竖琴或割断了琴弦,和声是否还能存在?事实上,当琴弦和竖琴不在,和声也注定消亡,反倒是竖琴的残片可以保持很久才烂掉。如果灵魂如同和声,身体如同竖琴,灵魂岂不是还不如身体长命?第二个反例是衣服和身子的类比。身子会穿破很多衣服,看来比其中任何一件衣服都要长久,但是身体终究还是会死去,再也穿不动衣服。在这个类比中,灵魂好比身子,肉体好比衣服。灵魂诚然会穿坏很多身体,比单独某个身体更长寿,但灵魂还是经不住多次投生的折磨,最终不免在某次死亡时完全消灭。这样一来,人仍然无法充满信心地面对死亡,因为灵魂终究会飘散。

这两个质疑一下又让大家迷乱而泄气。不过,这正是思辨或言辞的乐趣。苏格拉底在正式反驳前,先表达了自己对于这种不断追问与论证精神的赞赏。概况起来,就是“不可不争,不可为争而争,要勇敢为真理而争”。质疑是好事,厌恶论证是毛病。很多人对论证的反感,一如对人的不信任。有些人先是盲目轻信人,等发现对方下流虚伪,一下反目成仇,对谁都产生厌恶,认为人人都是骗子。其实极端的好人和坏人都很少,大多数人处在中间状态,不好不坏,说不上希望,也用不着绝望。论证也是如此。许多人开始热衷相信某一论证的正确,后来发现是错的(也许并没错),就觉得此亦一是非彼亦一是非,没有什么是真实可靠的。厌恶论证者,见到大多数中间状态的论证似乎有时正确有时错误,不是去反思自己缺乏技能,而是一生气把责任全推给那些论证,要么陷入为争而争的抬杠狡辩,要么放弃认识真理的机会而变得没有是非原则。恰当的态度是,热情为真理而辩,论证不可靠,可以完善;更重要的是承认自己不可靠,从而努力使自己变得可靠。

死亡和灵魂之事,本是生命中最值得论证和争辩的重大问题。苏格拉底岂能对此掉以轻心,轻易回避?他之所以认真对待,不是为了说服听众,而是为了使自己确认自己所相信的东西是真实可靠的。我们来看苏格拉底如何回应这两个质疑。

竖琴与和声的比喻,意在说明灵魂是一种和谐,如同琴弦音阶的组合搭配,构造了和声的和谐。这种复合的和谐不能先于组成它的那些部分。现在问题来了,大家之前都完全同意,知识即回忆,说明灵魂进入身体前必定存在于某处。所以,要么认可知识即回忆,要么认可灵魂即和谐,只能选择其一。经过这样的逼问,质疑者不得不承认,和谐说是根据表面“很像”的类比来证明,却容易被假象的相似所欺骗,毕竟灵魂不是组合的,它与和声有本质的不同。相反,回忆说则是通过可靠的思维论证建立起来的。

和谐说还会导致双重矛盾。和声的和谐程度和范围,取决于其构成部分琴弦配合的程度和范围。灵魂的情况与此不同。好的灵魂理智而道德,坏的灵魂愚蠢而邪恶。如果按照和谐说,好的灵魂是和谐的,坏的灵魂是不和谐的。可是,不和谐的灵魂还能叫灵魂吗?毕竟不和谐的和音就不能叫做和音啊。照此看来,只要是灵魂,就必然和谐。而灵魂只有好坏,没有程度范围之差别。灵魂没有程度范围之差别,意味着和谐没有程度范围的差别,这一点与刚才所说的和音的和谐有程度范围之差别相矛盾,故灵魂和谐说有问题。另外,灵魂和谐说反过来又意味着所有和谐的灵魂都是平等的,进而一切生物的灵魂都同样好了。这是众生平等的幻象,不符合苏格拉底有关灵魂有个体差异和高低秩序的一贯看法。这是和谐说引发的另一个矛盾。

对于和谐说的第三个反驳是,和音只能听从组成成分的指挥,竖琴琴弦怎么配置,和音就怎么发声,它发出的音绝不会跟其组成部分的紧张松弛震动不一致。然而,就灵魂和身体的关系而言,灵魂总是以各种方式在反抗身体的渴望。反抗一词甚至不够恰当,因为反抗往往自下而上。更准确地说,灵魂领导着身体各个部分,指挥它们、压制它们。

针对穿衣服的比喻,苏格拉底在反驳过程中,也阐明了型相(理念)的学说。人们通常认为,人的成长,是通过吃喝,把合适的东西加到人的每个部分上,于是小块变大块,小人变大人。就如我们经常说,这人比那人高一头,因为多了一头;十比八大,因为八上面加了个二。但仔细一想,不是这么回事。一加上一,似乎不是二之所以为二的原因。这好像玩变戏法的游戏。把两个一分开,它们就都是一,而不是二;把它们放到近处,它们就变成了二;另一方面,把一分开,缘何这一分就使它变成了二?这又跟前面两个一构成二相反啊。一会儿合起来是二,一会儿分开了是二,简直要把人绕晕。所以,用这种方法很难探知事物如何产生、存在和消失。

阿那克萨戈拉提出不一样的思路,他认为心灵安排并造就万物,这一观念启发了苏格拉底,让他转而考察什么是最好的,从而知道什么是较差的。遗憾的是,阿那克萨戈拉没有一以贯之,他居然还是提出气或水作为事物的原因。这又是把认知从心灵退缩到感官了。就如《理想国》中走出洞穴的人,的确接近了真实,但如果他直视太阳,会毁掉眼睛。用感官接触实体是危险的,反而容易导致灵魂变瞎,因此必须求助于思想,在思考中把握存在本身的真相。

苏格拉底由此坚持,事物之所以美,是因为分有了美本身,而不是因为其具体的颜色、形状有多美。大的东西之所以为大,是由于“大”本身,而不是因为它和小相比比较大。十比八多,不是因为多了二,二不是十比八多的原因,十之所以多,是由于十本身就是个较大的“数”。一加一不是二的原因,二的本质才是二这个数字的原因。总之,杂多的现象之上,有各种各样的型相或理念。

苏格拉底言东言西,让人似乎已经忘了穿衣服的比喻了。他是不是想说,灵魂穿戴再多的身体,也不能证明灵魂不朽?因为灵魂不朽的原因,与身体的叠加无关,就如二成为二的原因,与一加一无关一样。灵魂不朽,是灵魂的本质使然。我们且看他是怎样推出这一命题的。

苏格拉底首先指出,相反的东西无法相互容纳,而是相互排斥,比如大本身不会容纳小,一个东西不能既大又小。或者在小向大接近时,大就逃跑或退缩了,或者当小靠近大时,大就停止存在了。或有人会问,前面不是说过,较大的产生于较小的,对立的事物永远生于它的反面吗?而现在又说大不会接受或容纳小,两者是否矛盾?其实不然。在具体事物中,相反的生于相反的,就如活生于死,但相反者本身绝不会变成它的反面,就如活就是活,死就是死。

接下来,苏格拉底提出更复杂的情形。相反者本身的型相,可以为别的事物所分有,而分有这个型相的事物,虽然和对立的相反实体本身不构成相反关系,但却与之相互排斥。比如,冷与热是相反的,雪是冷的,所以雪分有了冷的型相,但雪本身与热不构成相反关系,不过,当热过来,雪也就退缩或消融了。所以,雪与热不相容,不能说雪里容纳了热。再举个例子,奇数与偶数相反。三是奇数,但三与偶数不相反,可是当偶数这个型相逼近,三就停止存在。

可以把这个原理总称为“相反相生不相容”。相反者相依相生,每个相反者都由与其相反者而来,但相反者本身不可能成为或包含它的相反者;分有相反者之名的事物,与相反者的对立面虽然不构成相反关系,但二者却互不相容。运用这一原理,我们就可以推出:灵魂占有形体,带来生命。与生命相反的是死亡。灵魂既然伴随生命,所以也不能容纳生命的反面,所以灵魂不容纳死亡,因此灵魂就是不死的。长舒一口气,总算证明完了。

灵魂不朽!这是警钟长鸣的结论。如果死就是一了百了,这对坏人将是一大鼓励,因为他们一死,任何邪恶也都随灵魂烟消云散了。可一旦灵魂不死,忽视它就会有很大危险。所以我们必须关怀灵魂的德性,从今生到永生,都要全心关注。想要远离罪恶得救,其办法只能尽可能善良明智。人在今生接受什么样的教育和训练,会大大影响他在彼世的祝福或诅咒。死后必有审判,规矩而明智的灵魂清楚自己的处境,跟随精灵的引导;耽于肉欲的灵魂却飘忽不定,徘徊于可见世界的边缘,反复抗拒,尝尽苦楚,才被精灵强行带走。在等待末日审判的集合地,做过坏事的不洁灵魂,孤独困苦,那一生纯洁正直的灵魂,则坦然迎接光明。

审判结果,极恶者永世不得翻身。终生虔诚的人,上升到洁净的居所,住在大地上面。而那些曾经用爱智的哲思把自己清洗得干干净净的人,从此以后完全脱离肉体,进入更加美丽的居所,过着纯粹喜乐的生活。这个图景告诉我们,应该全力以赴地在生活中寻求美德和智慧,因为奖励是荣耀的,盼望是确实的。既然灵魂不死,我们就值得大胆追寻,为灵魂打气,拒绝肉体的快乐和奢华。这些外在的享受,短暂虚无,对自己有害无利。灵魂的丰盈,不需要表面的装饰,而是靠其自身固有的智慧、虔诚、公正、自由、勇气、荣美等等来充实。哲学的意义,就在于今生仰望永恒,随时听候神灵的召唤,前往另一个世界。

分手的时刻到了。苏格拉底沐浴更衣,与两个儿子和妻子告别。他接过毒酒杯,态度温和而坚定,表现从容而镇静,像平常那样。他想洒点酒来祭神,被告知毒酒有限,刚好够用,只好作罢。他向神祷告,然后举起杯,爽快而安详地一饮而尽。周围人再也忍不住泪水,格劳孔不忍直视,赶紧走出去,还有人一下放声大哭。只有苏格拉底例外,责备说你们这些古怪的人,我把女人们送走,就是为了避免她们荒唐哭泣,让我能安安静静地死。请你们保持平和坦然吧。众人这才感到羞愧,止住了的泪水。

苏格拉底踱来踱去,腿感到沉重时,就躺下了。眼看身体越来越僵硬,他揭开盖脸布,说出最后一句话:“格劳孔,我还欠药神阿斯克勒庇俄斯一只公鸡,记住帮我把这个愿还了。”然后他就两眼定住,死了。格劳孔伸手合上他的嘴唇和眼睛。

斐多最后无限景仰地回忆说,“在我们所认识的人中,苏格拉底是最善良、最明智、最公正的人。”知道自己一无所知的苏格拉底,以这样的临终对话,给朋友们上了最后一课。他深思熟虑,话语中透出理性的力量和神圣的光辉。面对死亡,他如此平安无惧,泰然自若,说明他对于另一个世界的看法,是真知灼见,而非盲目无知。

发布于 2025-03-15 01:03:06