哲学三大终极之问(哲学三大终极之问是什么)

河南省社科院中国哲学研究员

创联智库(北京)农研院特聘研究员

我喜欢把三农问题统称为乡村建设,这样说不仅是因为“乡村建设”这个概念有历史感,是梁漱溟、陶行知等先贤曾经认真探索过的中国乡村现代化的路径,更是因为只有这样思考,才能补农业路径入口的不足。也就是说,在“三农”的价值排序上,农业-农村-农民的农业优先路径,有可能只有在类似北大荒这样的农区才是最优选择。在人口更加稠密的黄淮海大平原甚至长江钱塘江的苏湖富足区,强调农业的规模化经营,会遇到“人多地少”这个强烈的巨大瓶颈限制:精耕细作需要劳动力,规模经营后劳动力出路何在?所以在整个东部农区,新三农或乡村建设的价值排序应该是农民-农村-农业,而不是农业-农村-农民。

更进一步,城乡一体化的长远战略目标也提示我们:这个世界上最大、历史最悠久的农耕区,仅仅从资本市场视角考虑农业的效益问题,很可能会忽略中华文明的文化积淀,使农村作为中华文明的空间载体和农民作为中华文明的生命-生活载体的价值意义,淹没在具有GDP主义色彩的重物轻人,重劳力轻人心的发展惯性之中。

孙北国老师在我的“小同希望岛”有三次讲座。我的发言是借这个平台和机会进行一次深度的心灵碰撞。为此,我必须把我早已在内心珍藏的最重要、最深入的相关问题的思考提供给本次论坛。并希望通过讨论和辨析得到完善和提高,把这个新乡村文明建设的重要入口,落实在东部平原的村镇建设之中。

我是一个文化保守主义者,这个保守的含义,是保护、守望的意思,具体原则有四:

第一,立足中华文明是基础。脱离了这个基础,没有对中华文明的文化自觉和文化自信,那你保的什么、守的什么呢?从全球农业市场中寻找中国农业的战略定位,必须尊重国情,研究中国特色,想像“新三农问题”的所有可能路径。

中国是如此的大,根据气候冷暖,雨量多少,光照时间,土壤分类的不同,农产品种类繁多,丰富多彩。应在全国各不同区位,寻找不同的优势,形成因地制宜的产业规划。但核心战略宗旨与文化精髓应当是一致贯穿的。

第二,尊重西方文化是营养。不管是马克思主义,还是市场经济背后的自由主义,都是在西方一神教商业文明中孕育出来的。用拿来主义的手段,学习西方,与全人类共存共生共荣共享,应该是与会的所有思想者的当然共识,即必须在新农业生产和农村建设问题上,既具有全球市场战略的大格局,又要有文明对话的高境界。

中国的人本化生活世界文化形态,如何接纳一神教商业文明?这是个宏观态势已成,却微观消化不良的,正处于过渡期的复杂问题。三大主粮问题当然极为重要,事关国计民生的大局。但广大乡村民众既适应资本市场,又留住农耕信仰,却不仅是“三农问题”和乡村建设问题,它更是“中国”这个概念的神圣性,究竟在哪里、是什么的深刻而又巨大的问题。在这既关涉中华文明走向,又细致入微到每个中国人的人心的问题上,在广大乡村,怎样引导并切合农民实际,重建精神空间秩序,滋养安顿人心,事关今后改革大局的稳定。

一个只注重功利性实用,只讲科技发展的物质基础,而不重视人们精神生活的社会,注定不会也没有能力保持长期的维定和持续发展。小平同志的物质精神两手抓,两手都要硬的设想,几十年来,似乎总是偏重于物质财富的积累,精神文明上应如何凝聚人心,似乎总是不得要领。对市场交换背后的自由平等的商业精神,以及商业精神背后的一神信仰,存在着全国上下的认识不足,应对不力的问题。

包括我在内的学术界,在三十多年的改开成效面前,总有一种农耕时代并与唯物主义对接很好的信条,即《管子》中的“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”现在看来,这种以农耕智慧面对西方一神教商业文明的信条,是远远不够的。从八十年代“端起大碗吃肉,放下筷子骂娘。”到当下观念领域的中西马“三国演义”,基尼系数增大,分配不公平,贫富分化严重的条件下,习主席虽一再起动文化传统的源头活水,但由各种观念背景支撑的社会心理上的不满情绪,仍然相当强烈而巨大。对此,从教育到文化战线,从学术界到决策层,总是一副疲于应付的局面,总给人一种慢半拍,很艰难的感觉。各种威慑到长治久安的偶发事件,借互联网通讯技术,放大发酵,摇动民心民情,山雨欲来风满楼。乡村建设步履蹒跚,举步维艰,对一神教商业文明的文化观念的理解,泥沙俱下,各界各层级均处于不同程度地手足无措,基本上是同样地慌乱和无奈。从这个意义上讲,究竟该从何处入手,找到稳人心止扰攘的、在民意人心上的定海神针,一定是新乡村文明的重要内容组成。

第三,维护公序良俗是前提。中国是历史最悠久且保持了连续一贯性、文化特殊性的文明核心国。乡村建设或“三农问题”,在工业化、信息化的波涌连天的近现代化过程中,完全是被动地卷入全人类全球市场的最大最后问题。因此上,维护公序良俗也就是党中央国务院“稳中求进”战略,在“三农问题”上的落实。“稳中求进”在“三农问题”上的落实,逻辑地要求我们对在上下五千年的漫长历史过程中,沉甸在广大城乡,特别是乡村的公共秩序与善良风俗,进行淘洗提纯优化升级,进行综合创新并且能够现实地推动观念转换。一个基本的事实是,有多达三亿的城镇长住人口,拥有农业户口从而也拥有农村耕地。此外,我们几乎所有的有城镇户口的人,也都要填鸟以县为名的祖籍,哪怕有许多人对此已不太当真。但这毕竟意味着,整个的中国都是从乡村里长出来的,绝大多数中国人根在乡村。乡村,只有乡村,才是我们的中华民族的精神家园。乡村的公共秩序和善良风俗,内含着大量的人类文明要素,特别是农耕文明条件下产生,却具有精神永恒性,安人心,稳民情,定民意的要素,实际上是不过时的。但在长达一百年自我批判和革命风潮中,许多永恒地具有人心功效的观念,我们在批判和革命中,显然批得过了火,走得过了头。如何在新的历史条件下,在新的国际环境中,走出一条中国式道路,在很大程度上有赖于我们这些乡建人对伟大的中华文明,特别是乡村公共秩序和善良风俗的新理解基础上的重新认同。不了解农民的内心世界,食洋不化和食古不化的任何时髦观念,都将在解决新三农问题上碰壁;不能辨识乡村生活秩序的内在机理,认为农村人的一切生活风俗,终将因落后而被淘汰的错误观念,都会在乡村建设过程中,受到社会历史事实的严励惩罚。不能清晰准确地认识到这一点,所有战略研讨的长远规划,都将因其在精神内含上的缺失,成为没有灵魂的思考。试图在农业这个非完全市场,寻找到新的GDP主义的路径,都注定在整体上难以避免失败的结局。

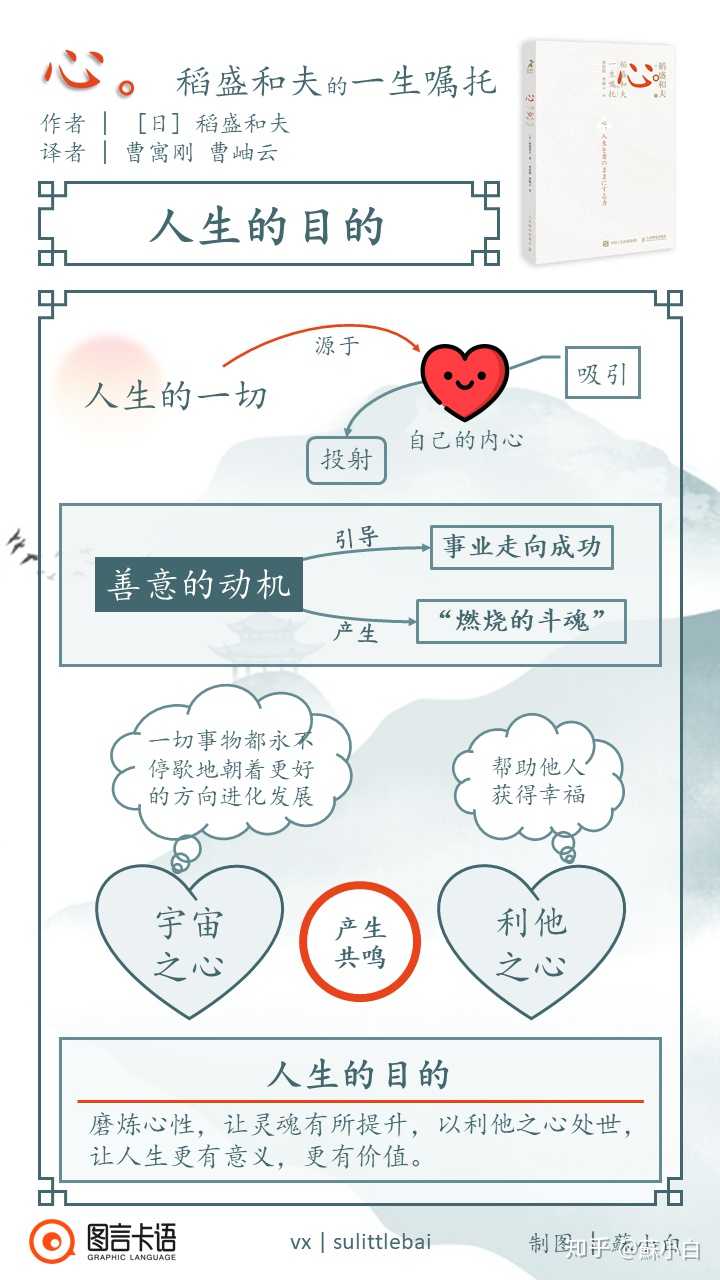

第四,关注乡村建设是我们共同的安身立命的根本。“我是谁?我从哪里来?要到哪里去?”常被称作“哲学三问”。西方的一神教商业文明认为:人是上帝造的;中国的人本化生活世界从来认为:人是父母生的。一个是理想,一个是经验。在天人合一从而知行合一,情景合一的东方天启文明中,我们的信仰是:敬畏天地,尊重他人。尊重他人当然蕴涵了孝敬父母,却更强调对千秋万代子子孙孙无穷已的责任。董明磊先生的研究证明:华南祠堂多,教堂就少,华北祠堂少,教堂就多。可难道我们要在华北及其它殡葬改革区,盖祠堂重建父权与族权社会吗?这显然已经行不通了!既需要适应现代化的新形势,又不能简单回到农耕传统中去,“我是谁?要到哪里去?”的每个人的切肤之痒的终极关怀终有一死的问题,又该怎么解决呢?国务院倡导的火化公墓制度,为什么又有这么大的阻力呢?在党的十八大之前,河南省周口市市长岳文海,因简单地把殡葬改革理解为“平坟”,造成影响巨大的周口网络事件“岳文海,你妈让你回家平坟!”,作为典型,不就是前车之鉴吗?为什么会在不提供替代方案,或虽有口头上的公墓替代方案,广大乡村民众却如此顽强坚定地抵抗呢?有人想过我们究竟需要什么样的替代方案吗?哪个真正的中国人不知道“刨祖坟”是天大的诅咒,从而会“断子绝孙”呢?还有比刨祖坟断子绝孙更让中华儿女更愤怒的事情吗?所以,我们必须以庄敬肃穆,甚至是壮丽神圣的心,善待我们的列祖列宗。郑州黄河游览区的炎黄二帝像和新郑黄帝拜祖大典,政治意味太重而伦理意识全无,法家忠道太重而儒家孝道全无。陕西桥山黄帝陵祭拜活动,重庆的伏羲女娲雕像,河南淮阳“人文始祖”伏羲氏的祭典活动,完全是基本上没有与我们广大父老乡亲的切身生活相关联的官方活动,至少与乡村建设基本无关。充斥乡建人朋友圈的,主要是特色小镇、PPP模式、土地流转农民变股民的股权配置,资本介入的路径和方式等经济学概念。没有或基本没有包括学术界在内的乡建人,用心灵来考察如何为中华民族重建精神家园的问题,被汤因比称之谓“半个世界”的文明核心国的中国大陆,仍然处在列文森“魂不附体”,失魂落魄的精神荒漠之中而不自知。这是何等地粗鄙的经济腾飞!我不相信一群没有灵魂的人,能够打造出宜人的生活空间,能在新时代重建我们的人本化生活世界。

习主席履新之初,便亲赴孔子家乡,声言要读《孔子家语》,稍后到在人民大会堂举办的国际儒联大会上发表了重要讲话,几年来又一再强调家风问题的重要性。如此多而强烈的信息,没有引起乡建人的重视,不知道以儒家为主题的中华文明,核心就落实到一个“家”字上。梁燕城等学界人士一再声称:家是中国人的上帝!儒家从来重丧礼,孔子倡导的礼乐文明是把对列祖列宗的祭祀当作信仰看待的。我们在全世界办了数百所孔子学院,却不知道孔子的基本职业是为人操办丧事,中国人通过丧礼实现天人合一,保持着人对天地的敬畏。也就是说,我们的人本化生活世界的文化形态是一种天启性的文明:敬畏天地,尊重他人。从而以家为单位,上祭祖宗,下盼儿孙,正是中华民族的基础性信仰!毛主席说:“村上的人死了,开个追悼会。用这种方法,寄托我们的哀思,使整个人民团结起来。”可我们到哪里开追悼会呢?在理论上深思熟虑的基础上,我认为每一个地方的大村或小镇,都应该配合殡葬改革,建一座地缘性的小同家祠!

地缘性小同家祠是什么意思?它对乡村建设究竟意味着什么呢?对!人是父母生的!可我们传统的宗祠族谱中母亲是从属于父权秩序的。唐太宗李世民都強调“礼义缘于人情”,如果我们在当代中国搞乡村建设,还只祭拜父亲的父母,而把母亲的父母置之度外,男女平等如何落实?我八十年代末做村镇所长时,曾与美籍加拿大麦吉尔大学人类社会学教授宝森桂进行过签约研究,她在豫北的武陟、新乡县两个村庄的问卷调查证明:老一代人的婚姻半径不超过5公里。所以,如果把孙北国先生提倡的小城镇引导规划与费孝通的小城镇综合考量,让乡村小镇有内生商业,且有能力承载教育、养老、医疗、娱乐、教化等功能,就必须同时考虑让母亲与父亲享受同等的礼遇与哀荣。也就是说,如果我们让舅姥爷和姑奶奶享受与叔伯相同等的受祭拜权,在规划布点的小镇择地建筑一幢下阴上阳的“地缘性小同家祠”,人心的凝聚和安顿,必然会迅速产生一个自然的精神空间秩序,这种精神秩序的空间设计,必将镜像化折射到人间的生活世界中来。人心的凝聚安顿会大大促进乡村的资源整合。我的家乡实行火化已经将近二十年了,但是,由于我们的地方政府未能提供符合国情的替代方案,也没有能为民间的创新提供相应的自由度,人们不愿意把父母殡葬到未必有的公墓“乱葬坟”,普遍进行二次殡葬。也就是说,火化装入骨灰盒后,回家把骨灰摆进棺材,按照几千年的风俗习惯,再举行一次土葬即火葬外加树封葬。请问:国务院1985年,1997年,2015年分别颁布实施的《殡葬管理条例》,它的主要目的是什么呢?当然是保护耕地红线,移风易俗!可目的达到了么?为什么人们不去公墓而宁肯花钱买老坟地前面的承包地呢?表面上是公墓太贵,附近的大平原上少有甚至没有公墓。(山林公墓,则往往要么是土豪挥霍,要么黑市高价,城里多数人不得不在城乡之间犹豫徘徊后,做出的无奈选择。)实际上,对广大乡村这一“礼失求诸野”的文化传统沃土,对大多数农村户口的人,基本上要么以“封建迷信”为由,实行事实上的火化强制。盖教堂清真寺是信仰自由的事,而要盖祠堂,则往往被说成是“封建迷信”。而对二次殡葬现象,则又不得不听之任之,自由放任。不仅没有达到丧事从简的目的,反而造成了巨大的土地浪费和殡葬浪费。许多人家的老人过世了,无地可葬,就埋葬在自家的承包田里。为逃避火化而“偷埋”的,或有遭掘墓焚尸并处以罚款的亦屡有发生。总之,孟子身是小体,心才是大体的观念,早已深入到每个中华儿女的骨髓。乡村建设不能再走重物质轻精神的老路,不提供中华精神空间,就会把更多的城乡年轻人逼进教堂,成为被文化殖民的香蕉人,在黄皮肤中藏着一颗白人的心。和教堂享受同样待遇的是同样一神的清真寺,儒家祠堂被打压实际上是对多数人的反歧视。中华文明从来不是种族概念,而是文化概念,我们这个华夏文明很早就是胡汉共创的文明。所以,虽有五胡乱华,蒙元、满清的一再统治,亡国不亡天下。这在明末清初已成共识,难道我们忍心不从现在的我们做起,等着广大乡村中壮年都慢慢开始进教堂,才被迫为中华民族的精神家园打造精神空间吗?

父系是宗亲,母系是姻亲,宗亲加姻亲谓之小同,且寓寄从小康到大同的希望,从而获得中华民族独特信仰的深刻意蕴且永驻于神州大地。地缘性小同家祠里的亲情与仁爱,由于都是乡亲且魂有所系,心有所安,人淡情冷,道德滑坡的问题,会很快得以改善。这样的小投资,既能让政府在保障信仰自由上有助手有根基,又能让资本介入时降低成本,增强管理效力。农产品从来不是简单的市场问题,政府的助产和资本催生,都要依赖广大父老乡亲的配合,和人地关系的有机性。地缘性小同家祠的设计构建,可以是农民与政府、资本的纽结点,精神变物质,人心安顿既是经济效益的终极消费支撑,也是社会效益的人人安居乐业,更是中华文明人本化生活世界与西方一神教商业文明平等对话、互补共生的出发点和基地。

所以,“三农问题”在我看来,必须转换为乡村建设问题,才能为人的现代化找到基点,把父老乡亲引导到小城镇中来。在特色小镇的文化潜力充分发掘中,引入地缘性小同家祠这一精神载体,也会有事半功倍的意外收获,此即所谓人心齐,泰山移,所谓三人并一心,黄土变成金。在没有任何特色的广大乡村农耕区,可以依据不同的地缘性小同家祠的协商构筑,整合各种神圣信仰元素,赋予当地独具的精神内涵和宗教宽容。

发布于 2025-03-16 18:03:07